〈ご自由にどうぞ〉と書かれた小さな看板。営業時間は「日没」まで—。

3月のある土曜、ずっと気になっていた場所に向かいました。昔ながらの海の家が立ち並ぶ潟上市の「出戸浜海水浴場」。その中ほどにある無人セルフの古本屋、出戸浜の本やさんです。

ガラス戸を開けると、正方形の空間に木の椅子とテーブル。壁際の本棚には絵本からハードカバーまで、さまざまな本が並んでいます。

目の前は広い海。青空の日も曇りの日も夕暮れ時も、景色が美しい。誰かに教えたいけれど秘密にしておきたい気もする―そんな場所です。

本を手にして、海を眺めて

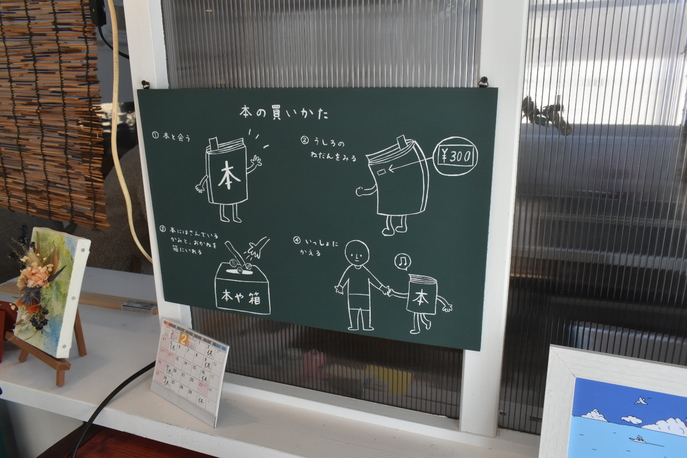

オープンは2023年10月。お店に人はおらず、セルフサービスで本を購入する仕組みです。

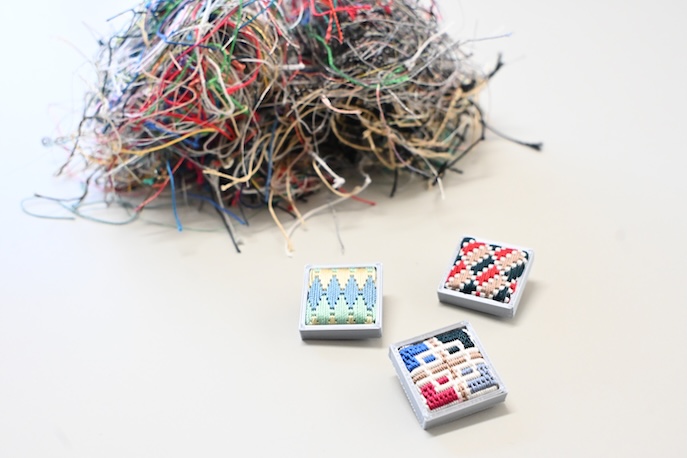

もし気になる本があったら、裏表紙を見てください。値段が書いてあります。1冊1冊の本に「白い紙」が挟まっていますので、その紙を引き抜いてお金と一緒に緑の木箱に投じます。

「なぜ、海辺で本屋さんを?」。店主の柳山めぐみさんに尋ねると「ここが最後にたどり着いたところでした」。

海辺の古書店という胸に響くロケーションは、柳山さんの「問い」から生まれたものでした。

余裕を失った日常のなかで

柳山さんは秋田市で生まれ育ち、20歳から歯科衛生士の正職員として仕事をしてきました。結婚を機に潟上市に移り住み、2人の子を授かって、忙しい毎日を過ごしていました。

「大人になって働き始めると仕事を覚えるのに余裕がなくて、結婚したらしたで余裕がなくて、子どもが生まれたら…。もうずっと、余裕がなかった」。そしてふと思いました。「私が本当に伝えたいことは何だろう?」。30代後半。日常を過ごす中で心に降り積もり、生まれた問いでした。

仕事をし、家のことをし、子どもたちと向き合いながら、柳山さんはいつしかこう考えるようになりました。「自分で思いついたことを形にしてみたい。自分たちがいる場所にはいいものがあるし、自分の力で変えられることもある。それを子どもたちに伝えていきたい」

灯りがともるだけで、景色は変わる

実はこの取材の日、私は少し気分が落ち込んでいました。気持ちを切り替えて「出戸浜の本やさん」に向かい、柳山さんとの待ち合わせ時間まで一人、店内で過ごしました。

風が強く、ザバーンと波の打つ音が聞こえます。けれど屋内は静かです。本に囲まれ、棚から1冊取り出してページをめくるうち、不思議と心が和らいでいきました。

「灯りがともるだけで、場の認識が変わる気がする」と柳山さんは語ります。

古書店の灯りがともり、この海辺も確かに、景色が変わりました。書店は訪れた人が本を手に取り、関わることができる。一緒に何かをつくっていける。「ここは私にとってただ本を売る場所ではなく、自分の『表現』のようなものでした」と柳山さん。

ぶれていく最初の思い 「原点に戻ろう」

自宅近くに本屋さんをつくりたいと考えるようになったのは数年前。まずは場所を見つけようと、人通りの多い地域から物件を探し始めました。1年以上かけて地元を歩き、空き物件を見つけて家主に交渉し、返事を待っては断られる―その繰り返しでした。

街中の物件はどうしても家賃が高くなります。借り続けるには売上を確保しなければいけない―。そんな考えが頭の中を占めるようになっていました。

「自分の最初の思いが、どんどんぶれていくのが分かりました。物件を探すうちに『どうしたら収益を上げられるか』と考えるようになって…」

もう一度、原点に戻って自分に問いかけました。

〈私が本当に伝えたいことは、何だろう?〉

そのとき、ふと身近にある風景が目に浮かびました。出戸浜の海です。

「そうだ、ここには海がある」

柳山さんは一人で海辺を歩いてみました。すると、空き物件が一つ。

青い、小さな海の家でした。

「絶対にここだ、と思いました」

余裕のない日常の中で生まれた「問い」。それを忘れず、原点に戻ったときに出会えた場所でした。

一人になると、自分に向き合える

「いまの時代、景色とか場所を見る余裕が、なくなっていると思います。目の前にある負担や情報が多すぎて、いろいろきつくなっているから。そういう時はついスマホを見たり誰かに愚痴ったりしがちだけど、実は一人になったほうが自分と向き合える。そのことを思い出させてくれて、寄り添ってくれるのが、場所であり、風景なんじゃないかと思います」

柳山さんには大切に思っている本があります。ミヒャエル・エンデの『モモ』です。

〈灰色の男たち〉に時間を奪われて心の余裕を失った人々のために、モモという少女が時間を取り戻そうと奮闘する物語です。

「モモの気持ちを忘れないようにしたいなと思っています。自分が忘れがちなことを、モモを見て時々思い出したいな、と」

雨の日も雪の日も、悲しいときも美しい景色が広がっている。みなさんもこの場所で、大切な本に巡り会えますように。