巻き爪、扁平足、かかとや指の痛み…足の悩みは、年齢も性別も関係なく、誰にでも起こりうるもの。でも、どこに相談したらいいか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。そんなときに頼れるのが、「Podiatry Authority TUKA(ポダイアトリー オーソリティ ツカ)」。代表の塚本由香理さんは、足から健康な暮らしを支えるプロフェッショナル。足の構造や動きを科学的にとらえる「足病学(Podiatry)」を学び、子どもから高齢者、そしてアスリートまで、足の状態や生活に合わせたサポートを行っています。

看護師から「足の専門家」へ

─足に関心を持つようになったきっかけを教えてください。

塚本 実父が糖尿病を患っていて、「足をケガすると切断しなければならないこともある」と言われたことが、足のケアに関心を持つきっかけでした。「自分にできるケアを知っておきたい」と思ったんです。

栃木で看護師として働いていましたが、2012年に夫の実家のある秋田へ移住し、長女を出産しました。長女が2歳のとき、夫の転勤で秋田市から横手市へ引っ越すことになり、それを機にパートとして看護の仕事に復帰しました。2015年には次女を出産。院内の保育所に2人を預け、慣れない土地で仕事と子育てをする毎日は、嵐のように慌ただしかったです。それでも、「もっと学びたい」という気持ちは消えませんでした。家族の支えと、「今できることを少しずつ積み重ねたい」という思いから、2017年に秋田市に戻り退職したタイミングで、東京まで通ってフットケアの資格を取得しました。

─そこからさらに学びを広げたのはなぜですか?

塚本 フットケアを学ぶうちに、足の不調は「足だけの問題ではない」と気づいたんです。体の動かし方や姿勢のクセが原因になっていることも多くあります。そこで、身体機能の改善を目的とするヨガ(CPY®)や、歩き方や姿勢をチェックして原因を見つける動作評価(SFMA)についても学びました。2019年には三女を出産しましたが、子育ての合間をぬって知識を深めてきました。いつか開業したいという思いはありましたが、焦らず納得行くまで知識と経験を積み重ね、2023年に「Podiatry Authority TUKA」を立ち上げました。現在は足病学に基づいた専門的な知識で、ひとりひとりの不調を根本からサポートしています。

不調の原因を根本からケアしたい

─フットコンサルティングとは、どんなことを行っているんですか?

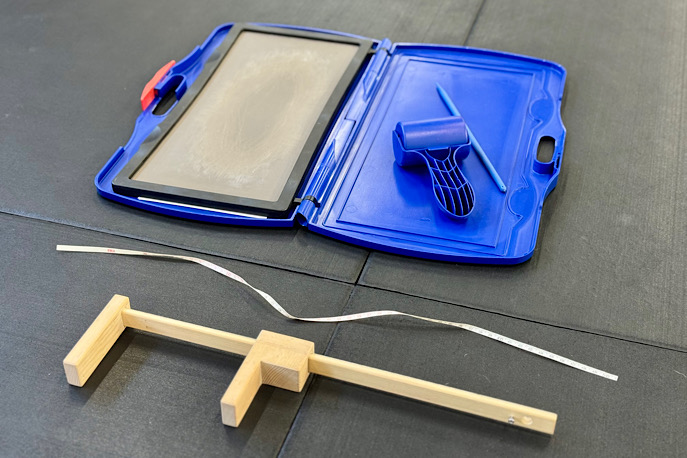

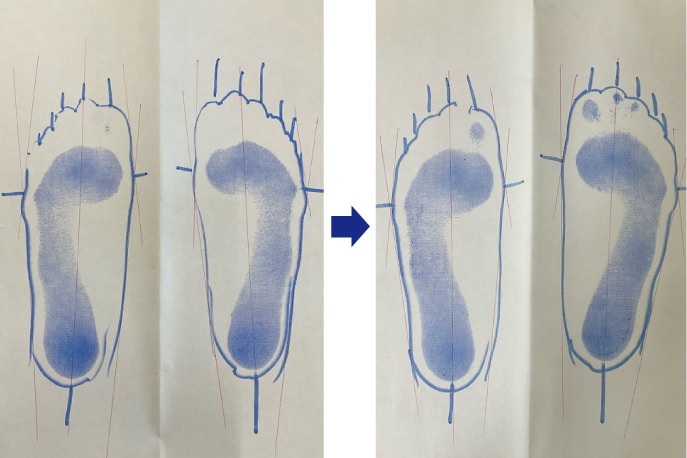

塚本 足の評価をもとに、その人に合ったケアを提案しています。足のサイズや形、動きのクセを細かく計測し、普段履いている靴も一緒にチェックします。たとえば、巻き爪に悩んで相談に来られた方のケース。調べてみると、履いていた靴が大きすぎて、歩くたびに足指が靴の中で浮いてしまっていたんです。足指がしっかり地面をつかめない状態が続くと、爪にかかる力のバランスが崩れて、巻き爪が悪化してしまうことがあります。

こうした原因を見極めたうえで、足の形や生活スタイルに合った靴の提案や、インソール作製を行います。さらに、身体のバランスや歩き方のクセも整えていくことで、痛みの改善だけでなく、再発しにくい状態をつくっていきます。

知っておきたい、子どもの足と靴選び

─子どもの足の悩みには、どんなものがありますか?

塚本 園児なら「転びやすい」「指が曲がっている」、小中高生なら「かかとが痛い」「扁平足で困っている」など、幅広い相談を受けます。スポーツチームからの依頼も多く、ブラウブリッツ秋田、アランマーレなどで足部評価やシューズチェックを行っています。活躍している選手でも、靴が足に合っていないことは珍しくありません。「小さいころから大きい靴を履いていて、それが普通だと思っていた」という子もいます。「もっと早く知りたかった」という声を多く聞くので、できるだけ早いうちから正しい靴選びを知ってもらいたいです。そのため、幼稚園や学校で講座を開き、実際に靴を持ってきてもらいながら、靴の選び方やサイズチェック方法、足のケア習慣などをアドバイスしています。

─靴選びで気をつけるポイントを教えてください!

塚本 まず、かかとがしっかりしていて固いこと。次に、足の指の付け根の部分で自然に曲がること。そして、靴全体がねじれにくいことです。特に、学校の内ばきや仕事中に長時間履く靴から見直すことをおすすめします。正しい靴を履くことは、ケガの予防になるだけでなく、ジャンプ力やスピードなどパフォーマンスの向上にもつながります。箸の持ち方や歯の磨き方と同じように、靴の選び方も生活の基本として伝えたいです。

生涯歩ける体づくりのために

─大人や高齢の方からの相談も多いそうですね。

塚本 はい。巻き爪やタコ、魚の目など、痛みを我慢している方は本当に多いです。介護施設で看護の仕事をしていたとき、歩けなくなると体力が急に落ちてしまう方を何人も見てきました。だからこそ、私の目標は「死ぬ直前まで自分の足で歩ける体」をつくること。そのために、足だけでなく姿勢や股関節の動きなど、体全体を整えることが大切です。

─ヨガも取り入れているそうですね。

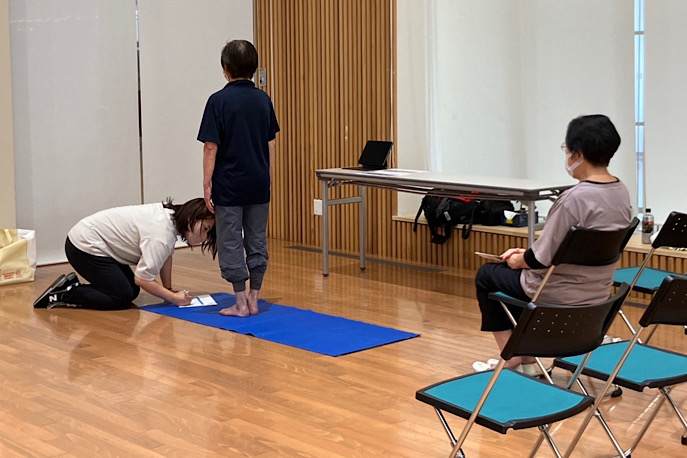

塚本 はい。「コアパワーヨガ(CPY®)」という、スポーツ医学の知見をもとに体の構造や動きを意識して行うヨガです。ポーズの大半は左右非対称で、筋肉や関節を安全に使いながら、体全体のバランスを整えます。同じポーズでも、その人の体力や姿勢に合わせて調整できるのが特徴です。また、体に意識を向ける時間を持つこと自体が、心と体のリセットにつながります。月に2回、にぎわい交流館AUで開講しており、日程はInstagramでお知らせしています。また、個人や団体の出張レッスンにも対応しています。

─今後の目標を教えてください。

塚本 身長や体重を測るのと同じように、足のサイズもきちんと測る習慣を広めたいと思っています。正しい靴選びや足のケアの大切さを伝え続けたいです。毎月無料の相談会も開き、気軽に相談できる機会も増やしています。日々の暮らしの中で、自分やお子さんの足に意識を向け、痛くなる前に予防できるよう、1人でも多くサポートしていきたいです。

足の専門家であり、看護師としての経験ももつ塚本さん。足のことだけでなく、その人の暮らしや体全体を大切に考えてくれます。明るい笑顔で話を聞いてくれるので、「こんなこと聞いていいのかな?」と思うような小さな悩みでも安心して相談できます。足の痛みや違和感がある方は、相談することで体のケアや改善のヒントが見つかるはず!ご相談は、HPの「お問い合わせ」からお気軽にご連絡ください。