秋田の魅力を「食」を通じて伝え、地域と人をつなぐ。そんな思いを胸に、横手市を拠点にフードコンサルティングからカフェ、ゲストハウス、コラム執筆など幅広い事業を展開するたなかのりこさん。地元に根ざしながら、新しい価値を創造し続ける挑戦についてお話をお伺いしました。

「当たり前」の食が持つ可能性に気づいて

ー食の世界に興味を持ったきっかけを教えてください。

たなか 食べることが大好きな家庭で育ち、幼い頃から外食も多かったんです。そんな環境が私の「食」への関心の始まりだと思います。高校卒業後、関東の大学へ進学してマスコミ関係を学びましたが、将来的には秋田に戻りたいという思いがありました。「秋田に帰って食の仕事をするには、具体的に何ができるだろう」と真剣に考えるようになったんです。

ーそこからどのようにして食の仕事へと進んだのでしょう?

たなか 秋田に戻ってから東京の友人に会いに行くとき、いぶりがっこをお土産として持っていったら、驚くほど喜ばれたんです。秋田では当たり前の食材が、東京の人には珍しいものだと気づきました。モノの価値は地域によって大きく変わる。この発見から、進むべき道が少しずつ決まってきたかなと思います。

地域の価値を伝えるコンサルタントへ

ーワンダーマート設立までの経緯を教えてください。

たなか 仕事を始めた当初は、フリーのフードコーディネーターとして、地方誌やフリーペーパーなどで食のコラムを書く機会が多かったです。フードコーディネーターとして少しずつ経験を積んで、仕事の流れや市場ニーズがわかってくると、誰かと一緒に仕事をしたいと考えるようになりました。そして2013年に会社を設立しました。

ー現在は、どのような事業を展開されているのですか?

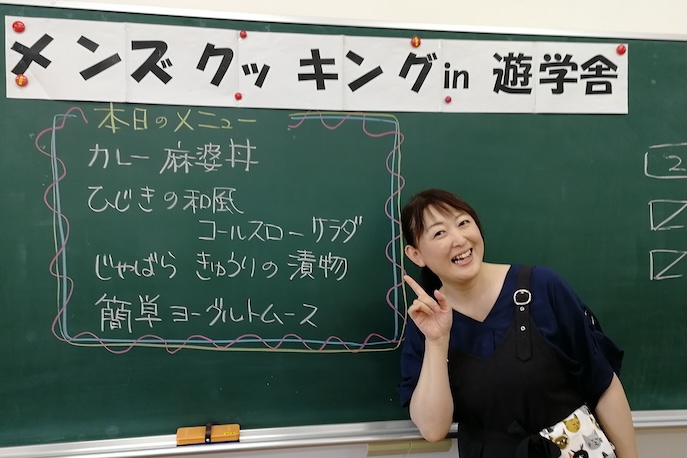

たなか 食品開発のアドバイスや経営コンサルティングを軸に様々な事業を行っています。フードスタイリングやレシピ開発、メニュー開発といった食の提案から、セミナーや講演、コラム執筆まで。また、6次産業化の支援も行い、農家さんが自ら加工品を作るサポートもしています。特にPRや宣伝が苦手な秋田県民に、プロモーションのアドバイスをしたり、なぜ商品が売れないのか分析したり。秋田の良さを伝えるためには、地元の人が気づいていない価値を掘り起こすことが大切なんです。

ー特に思い出に残っているお仕事はありますか?

たなか 大仙市南外にあるミニスーパーマーケット「南外さいかい市」の商品開発です。お店の方々と試行錯誤を重ねながら、長く愛される定番商品を目指し、最終的にクッキーを商品化しました。地元の食材を活かしながら、何度も配合を調整して、ようやく満足のいく味に仕上がったときは本当に嬉しかったです。今でもお店の看板商品として愛されていると聞くと、とても励みになります。

ーたなかさんの活動は海外にも広がっているそうですね。

たなか 以前カンボジアでカフェを経営していた時期もあります。カンボジアと秋田の食文化には意外な共通点がたくさんあるんです。例えば、卵寒天を食べる習慣や、ちまきをバナナの葉で包んで蒸すという調理法など。私たちが「秋田らしい」と思っている食文化が、実は遠く離れた国にも存在している。そういった発見が、食文化の普遍性と地域性の両方を見つめ直すきっかけにもなりました。現在運営しているカフェでもその経験を活かして、カンボジアの上質な胡椒を取り扱うなど、異なる食文化の架け橋にもなりたいと考えています。

三位一体の事業で描く秋田の未来像

ー2024年にオープンされたカフェ「Cafeteriaヒラジョー」には、どんな思いがあったのでしょうか?

たなか 単にカフェを運営したいというわけではなかったんです。私たちが目指しているのは、秋田と人々をつなぐための総合的な場づくりです。

弊社では「Works平城(ひらじょう)」という事業を展開しています。飲食部の「Cafeteriaヒラジョー」、観光事業部の「Amuse hirajo」、交流人口促進部の「Stay&Work HIRAJO」の3部門からなる事業です。その拠点として2024年4月に、横手駅から徒歩5分の平城町の古民家を利用してカフェとゲストハウスをオープンし、信頼できるスタッフとともに運営しています。

ーそれぞれの事業にはどのような役割があるのですか?

たなか Cafeteriaヒラジョーでは、地元の食材を美味しく提供するだけでなく、人々が出会い、情報交換する拠点になっています。Amuse hirajoは、地域のことを学び体験する場で、旅行者と地域をつなぐ役割。そしてStay&Work HIRAJOは、ただ泊まるだけでなく、新しいアイディアが創出される場所。この3つを循環させることで、一時的な観光客ではなく、秋田に継続的に関わる「関係人口」を生み出すことが最終的な目標です。

ーカフェはどんな雰囲気ですか?

たなか 横手駅からすぐの場所にあるので、ちょっとした空き時間にふらっと立ち寄れる、ほっとする空間を目指しています。ここでは地元の話に花が咲いたり、旅のエピソードを語り合ったり。地域の方にも旅人にも「心の帰る場所」になれたら嬉しいです。

たなか メニューも、会話が弾むようなものばかりです。懐かしい味わいのグラタンやナポリタン、いぶりがっこや味噌漬けを使ったちょっとユニークなマフィン。夏には旬の果物をたっぷり使ったかき氷が人気です。どの料理も地元の食材にこだわっていて、一口食べれば秋田の美味しさを感じてもらえると思います。

ー実際にはどんなお客様が来られるのですか?

たなか うれしいことに地元の方々だけでなく、県外からの旅行者の方もよく利用してくださいます。先日も、神奈川からのお客様が宿泊されていて、朝食をカフェでとられていました。体験メニューとして「地元料理作り」を提供しているのですが、県外の男性が一人で参加してくださったこともあります。そういった交流が新しいつながりを生み出していると実感しています。

好きなことを形にする充実感

ー今後の目標を教えてください。

たなか この先10年でこの事業をしっかり形にしたいと考えています。そのための努力を怠らないことが大切です。今の私は好きなことをちゃんとやれている。その充実感が原動力になっています。人にもタイミングにも恵まれている人生には本当に感謝しているんです。カフェを通じて地元の食材の魅力を伝え、観光体験を提供し、そこから生まれる新しいアイディアが秋田に根づく。この循環が地域に活力をもたらすと信じています。秋田の魅力を発見し、発信し続けることで、この地に関わる人が増えていってほしいですね。

たなかさんとお話をしていると、「当たり前」の中に宝物を見つける視点の大切さを感じました。秋田の食文化を愛し、その価値を広く伝えるために奔走する姿には、地域を変える力があります。これからも横手から世界へ、食を通じたつながりが広がっていくことを期待しています。